Máscaras mexicanas, simbolismos velados

La exposición Máscaras mexicanas, simbolismos velados llega a la ciudad de Mérida, Yucatán, luego de su exhibición en la Galería de Palacio Nacional

Se compone de 157 piezas de diversos museos y acervos nacionales que muestran la importancia de este objeto en el México prehispánico, virreinal y contemporáneo

La máscara como elemento de transformación para el hombre, utilizada en rituales agrícolas y festividades desde la época prehispánica hasta nuestros días, se aborda en la exposición Máscaras mexicanas, simbolismos velados, que se presenta en el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, de la ciudad de Mérida, Yucatán.

La importancia de la máscara en el México prehispánico, virreinal, moderno y contemporáneo, es el hilo conductor de la muestra que recorre tres mil años de esta tradición a través de 157 piezas procedentes de diversos museos y acervos nacionales.

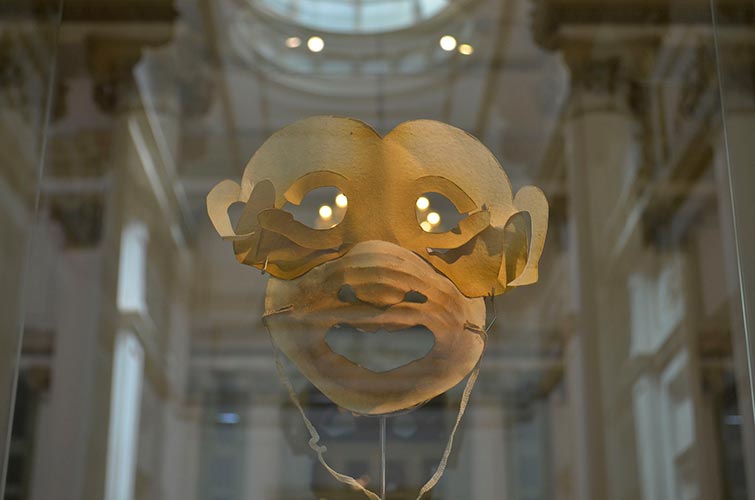

Cada uno de estos objetos tiene para el hombre un poder de transformación, que no sólo cambia su aspecto físico sino también el psicológico, refiere la curadora de la muestra, Sofía Martínez del Campo Lanz: “En todas las culturas, el hombre ha creado la máscara para vincularse con la naturaleza y honrar a las deidades. La persona que la porta adquiere ciertas cualidades que de otra manera no tendría. Un ejemplo son las máscaras de rasgos zoomorfos, que el hombre utiliza para adueñarse de las características del animal”.

Presentada previamente en la Galería de Palacio Nacional en la Ciudad de México, la exposición busca cautivar también al público de la región sureste del país con la incorporación de nuevas piezas de la colección del museo sede que se integran a los cuatro ejes temáticos: La máscara, pensamiento universal; La máscara, el rostro de la deidad; La máscara, el rito y la fiesta, y El arte y la máscara.

A manera de introducción, el primer eje exhibe máscaras zoomorfas, antropomorfas y funerarias de diversas regiones del mundo que aluden a las primeras mitologías en las que animales y plantas eran reverenciados debido a que la subsistencia del hombre dependía de ellos. Se incluyen máscaras de rostros fantásticos utilizados en complejos ritos agrícolas, iniciáticos, festivos y funerarios. Ejemplo de ello es una máscara de venado, de la comunidad de San Mateo o San Dionisio del Mar, en Oaxaca, hecha en madera y piel de venado, procedente del Museo Nacional de Antropología. Este tipo de máscara se utiliza hasta la fecha en diversas danzas ceremoniales de fertilidad.

En el segundo eje temático se presenta la máscara prehispánica como medio para hacer visible el rostro de los dioses, así como relieves y figurillas que muestran a los antiguos gobernantes, nobles o sacerdotes portando la máscara e indumentaria de las deidades durante los rituales de personificación.

En este caso, muchas de las deidades son representadas con máscaras para poder comunicar su carácter sagrado, y algunas de ellas retoman expresiones derivadas de animales, por ejemplo, las serpientes visibles en las máscaras Tláloc, de la cultura mexica, hechas en cerámica modelada y pigmento azul y negro, encontradas en el Templo Mayor,(1502-1520 d.C.); en ellas, la serpiente, símbolo de agua y fertilidad, conforma la nariz, las anteojeras y el labio superior.

También destacan las máscaras de madera tallada de Chaak, del Clásico (200-900 d.C.), recuperadas en el cenote de Chichén Itzá, ofrendadas a esta deidad de la lluvia y el relámpago a quien se veneraba para obtener cosechas abundantes y parte del acervo del propio Museo Regional de Antropología Palacio Cantón.

Como la máscara funeraria de la Tumba 5, de la Estructura CA-3, Grupo Ah Canul, de Oxkintok, Yucatán, (600-900 d.C.), que representa a la deidad del maíz foliado pero con la fisonomía del gobernante para quien fue elaborada. Su imagen corresponde a la de un hombre mayor con deformación cefálica y asimetrías óseas en ambos lados del rostro, y que corresponde también al acervo del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón.

En esta sección resalta la figura en cerámica modelada de un personaje con máscara de Ehécatl, aspecto de Quetzalcóatl “la serpiente emplumada” del Clásico maya (200-900 d.C.), el cual es considerado uno de los dioses más importantes del panteón nahua, creador del hombre de la era actual.

En el último eje temático, alude a la fertilidad agrícola en la tradición virreinal, con máscaras e indumentaria que han sido utilizadas en rituales y danzas ceremoniales y festivas en las diferentes regiones de México, y que son el resultado del mestizaje entre las culturas prehispánicas, europea y africana. En este caso, las máscaras adquieren un poder transformador de la sociedad, como ocurre con las danzas de Semana Santa en Sinaloa y Sonora donde los jóvenes, en una especie de rito de iniciación, se pintan el cuerpo y portan máscaras hechas con cartón aglutinado y policromado que representan a los ancestros. Este es uno de los simbolismos velados que guardan las máscaras mexicanas.

En el escenario regional de este bloque destacan las máscaras de Abraham e Isaac, de los siglos XIX y XX, hechas en madera tallada y que son parte fundamental de la fiesta que durante la Nochebuena algunas comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo celebran. Para ello, en el atrio o el interior de la iglesia, un coro de fieles entona en maya y español el Canto de los Pastores mientras los Señores o Abuelos con máscaras de Abraham e Isaac sostienen una vela y danzan para proteger al Niño Dios del diablo o Kakasbal, que acecha para impedir que nazca el niño. Las presentadas en esta ocasión pertenecen también al acervo del Palacio Cantón.

El tema final, exhibe diversas obras modernas y contemporáneas, en las que las máscaras son transformadas en expresiones artísticas. En ocasiones aparecen como un ejercicio etnográfico o como un elemento de vida y muerte, con el propósito de despertar el interés en las costumbres ancestrales, o asombrar al público con sus increíbles formas y materiales.

Destacadas piezas de artistas como Francisco Toledo, Germán Cueto, Marcos Kurtycz y la instalación de Pedro Lasch Espectro indígena/ Espejo Negro, con piezas del autor y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, concluyen un recorrido por más tres mil años de historia de la máscara mexicana.